【薬剤師×陶芸】薪ストーブの灰で釉薬つくってみたよ!

どうも、みずき薬局の橋本です。

今月のテーマは「KODAWARI(こだわり)」です。

編集長の東原さんから「私は読者に迎合するのではなく、突き放すような記事が読みたいです」との依頼がありました。おそらくこれから書く記事は薬局業界関係者には意味不明で、一部の陶芸好きの方のみに刺さる記事になると思います。あらかじめ断っておきます。ごめんなさい。

想定読者

=陶芸始めて数年たって、市販の釉薬じゃなくて自分で作ってみたい方

いろいろ考えてもしょうがないので、進めていきますよ。

今回のタイトルは「薪ストーブの灰で釉薬つくってみたよ!」です。

自宅の薪ストーブから出た灰を「水簸(すいひ)」して、「釉薬(ゆうやく)」として使ってみました。(水簸?、釉薬?、大丈夫です!あとから説明します)

そうです私のKODAWARIは「釉薬を自分で作る事です!」(は?)。

やきものができるまで

まずはやきものの作り方をおさらいしておきますね。

やきものができるまで

粘土から器を作る

素焼き ※省略する場合もある

釉薬をかける

本焼き

陶芸教室、陶芸体験などでは「1」の部分しかやらないので、その後の工程はよくわからない方が多いと思います。

釉薬とは「うわぐすり」または「ゆうやく」と読みます。

成形した後の器表面にかけて、器の強度を増したり、彩り豊かな釉薬は器の装飾にもなります。先日の尺皿チャレンジで失敗したアレです。

釉薬と器

今回はその釉薬作りについて書いていきます(大丈夫かな?ついてきてます?あきらめずに最後まで読んでね)。

やきものは大きく分けると二種類あります。

釉薬をかけない器

釉薬をかけた器

釉薬をかけない器の代表が備前、信楽に代表される「焼締め」といわれる器です。登り窯や穴窯で焼かれる事が多く、表面はザラザラしています。

焼成(しょうせい)の時に使われる薪から出た灰が溶けて、自然釉(しぜんゆう)と呼ばれるような焼き上がりになります。この自然釉は予想することが出来ず、偶然によって仕上がる為、同じものを再現するのは困難です。

※大学時代、灯油窯に無理やり薪を入れて作ったもの

釉薬をかけた器は上記以外の器なので普段みなさんが使っている器はすべて釉薬がかかっています。特徴としては焼くとガラス状になる釉薬がかかっているので、表面がつるつるしています。

左からトルコ青釉、灰釉、織部釉

釉薬って作れるの?

前置きが長くなりました。そもそも釉薬って作れるの?

はい!作れます。

趣味で陶芸をやっている方の多くは釉薬を自作しないで、すでに調合されている釉薬を購入している方もいると思います。

私の所属していた東京薬科大学の陶芸部(やきものクラブ)では調合済み釉薬を使うことは禁止されており、すべて自作していました(結構スパルタな部だった)。

それなので、社会人になってからも釉薬は自分で作っていました。

炭酸リチウムなど薬剤師には聞き覚えのあるものもある

料理のレシピと同様、釉薬にも調合のレシピがあります。

釉薬の本にそのレシピがのっていますので、それらのレシピ通りに調整すれば大体同じような釉薬ができます。大学卒業後しばらくは、本に載っているレシピ通りに作っていました。

例えば青磁釉

福島長石

赤坂石灰石

炭酸バリウム

韓国カオリン

福島珪石

ベンガラ

これだけの材料をあつめて調合する必要があります。

しばらくはそうやって、レシピ通りの釉薬をつくっていましたが、あるとき知り合いの陶芸家さんから「そんなにたくさんの材料をつかわなくても、釉薬は灰と長石(ちょうせき)だけでできるよ」と教えてもらいました。

たしかに昔の釉薬作りはすべて天然の材料で、基本的には長石と言われるものと灰を混ぜて作られていました。そういった釉薬は素朴で使っていて飽きがきません。

それ以来、私の釉薬作りは極力シンプルなものへと変わりました。

現在の私の透明釉のレシピ

長石:7

土灰:3

+共土10~20% ※共土とは器に使った粘土と同じもの

釉薬を作ってみよう!

上記のレシピで実際に作ってみます。

用意するもの

灰

長石

長石は自力で採取することが難しいので、市販の福島長石を使います。

灰は我が家の薪ストーブからでたものを利用します。

灰の調達

毎年この時期は寒い冬をがんばって働いてくれた薪ストーブの掃除をおこないます。薪ストーブの掃除といっても、やることはたまった灰を片付けるだけで簡単です。

灰はそのまま捨ててしまう方もいますが、陶芸愛好家にとってはその灰は宝物です。なぜなら、灰釉の原料になるからです。※市販の天然灰は結構高い

灰の調整(灰→土灰へ※釉薬の原料)

取り出した灰はそのままでは使えません。

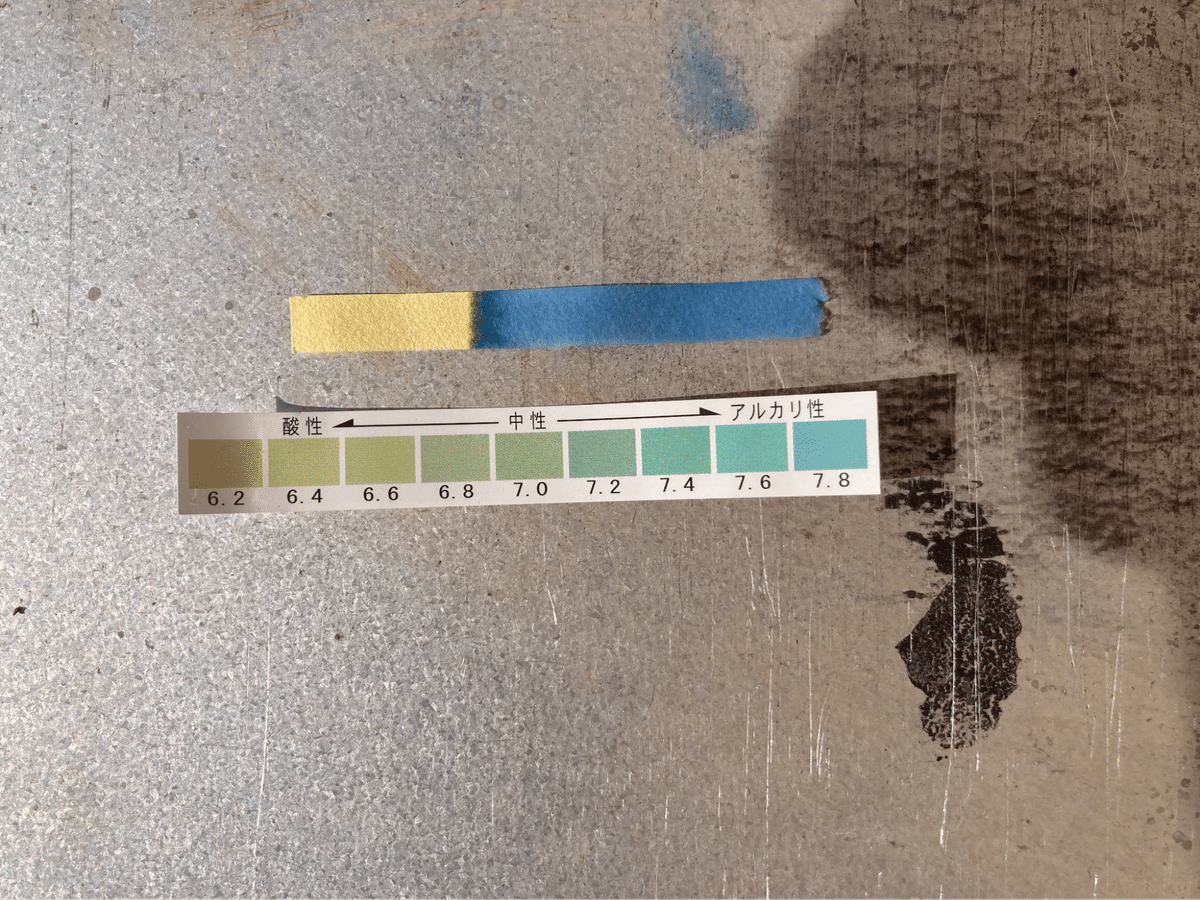

灰汁といわれるアルカリ分が多く、その灰汁を取り除く必要があります(この灰汁も山菜のアク抜きにつかったりもできる)。

バケツにとった灰にたっぷりの水をいれて、数日放置し、上水を捨てるのを3~5回くらいくりかえします。

(今回素手でやって手がボロボロになりました)

ある程度ヌメリがなくなったら、目の細かいふるいで濾して、素焼きの鉢にとって乾かします(この工程を水簸(すいひ)といいます)。

完全に乾いたら釉薬の原料となる天然土灰の完成です。

今回はそのまま焼成しても面白くないので、ちょっとした実験をすることにしました。

実験①

疑問:灰の種類が違うと焼き上がりが変わるのか?

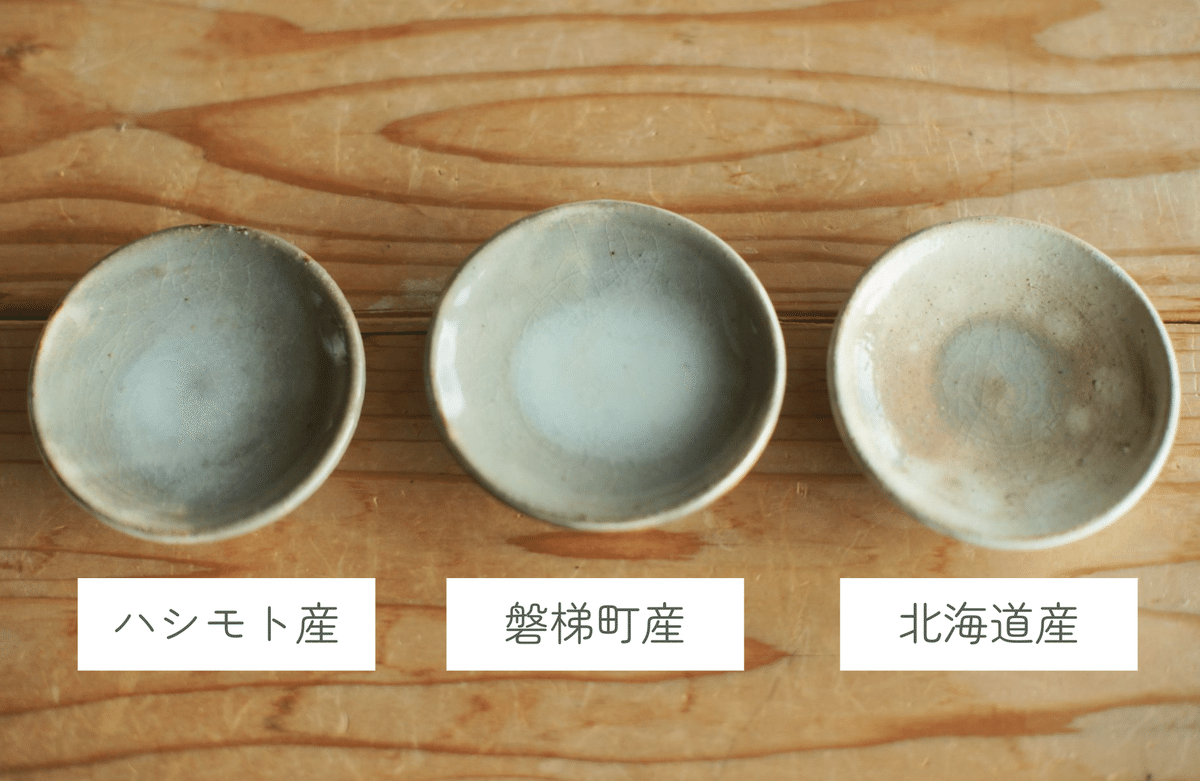

現在、家には出どころの違う土灰が3つあります。

今回作った土灰(ハシモト産)

数年前に知人からもらった土灰(磐梯町産)

大学の先輩からもらった土灰(北海道産)

これらの土灰を使って、実際焼き上がりに差ができるか見てみました。

調合レシピ

福島長石:7

土灰:3

焼成:1250℃ RF(還元焼成)

結果

ハシモト産と磐梯町産の差はあまりありませんでした(若干磐梯町のほうが乳濁している)。北海道産の方は透明度が高く、素地の色がはっきりでています。

実際どの種類の木を薪にしてできた灰なのかの情報はないため、くわしい考察はできませんが、北海道のものは他の2種類とは成分がかなり違うことが推察されます。

今年ハシモト家で使った薪は楢(なら)の木でした。磐梯町産も同じような種類の薪をつかっていたのかもしれません。乳濁については釉薬の厚さや残っているアルカリ分などが影響してそうです。

本当はもうちょっと違いがあると期待していたのですが、絵的にパッとしない違いだったので、追加でさらに実験することにしました。

実験②

疑問:長石と土灰の配合の違いで、釉調はどのような変化があるのか?

土灰は同じものを利用し比率を変えてみることにしました。

調合レシピ

長石7:土灰3 ← 実験①はこれだった

長石6:土灰4

長石5:土灰5

長石4:土灰6

長石3:土灰7

焼成:1250℃ RF(還元焼成)

結果

灰の量が多くなるにつれて、表面がボコボコして釉調が荒れてきます。①はきれいな透明釉ですが、灰釉らしさがあまり感じられません。長石と灰を5:5にした③が、灰釉独特の色調もあって気に入りました。

この次はこの③をベースに釉薬を作ってみます。

最後に(薪ストーブユーザーで、灰の処理に困っている陶芸ビギナーの方へ)

最後までお読みいただきありがとうございます(ここまでたどり着いた読者はいるのかとても心配)。

現在は釉薬の原料はインターネットや電話通販で簡単に買うことできて、自分でとってきたり、作ったりすることはかなり少なくなっています。薪ストーブから出る灰から土灰は簡単に作れるので、ぜひみなさんも灰は捨てないで再利用するようにしてみてくださいね。

次回は、「そこらへんの粘土をとってきて器をつくってみたよ!」をお送りしたいと思います。お楽しみにね(だぶんそんな企画通らない... ← やりましょうby東原)

おまけ

今回の記事を書くにあたり、子どもたちにも灰釉作りに参加してもらいました。初めての体験で、かなり楽しんでいました。

夏休みの自由研究のネタに困った親御さん、いかかでしょう?最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。