会喜のカイゼン

どうも、陶芸…いや、リスクマネジメント委員のハシモトです。

6月のテーマは「TORIKUMI」ということで、会喜の制度、取り組みについて紹介していきます(6月1本目〜!)。

新入社員の方々も入社から2ヶ月が経ち、だんだん業務に慣れてきた頃だと思います。業務に慣れてくる一方で、ミスが増えてくる時期でもありますよね。

ミスが起きた場合は、次に同様のミスを起こさないためにも業務を見直して改善していくことが大切です。

といことで、今回のnoteでは「会喜グループ式 カイゼン」について紹介していきます!

カイゼンとは

「カイゼン」といったら、トヨタのカイゼンが有名ですよね!

主に製造業の現場でおこなわれる、業務を見直して今よりも良くしていくための活動のことです。作業や業務の中にあるムダを排除し、より価値が高いものだけをおこなえるように、作業や業務のやり方を変える活動をおこなうことを指します。

事例の収集

会喜でも業務をよりよくしていくために、日々カイゼンを行っています。その中には業務の無駄を減らすようなカイゼンから、ミスに起因したカイゼンもあります。

その為にも、ハインリッヒの法則でも言われているように、なるべくたくさんの事例を把握して、的確にその対応策を考える必要があります。

■ ハインリッヒの法則

1件の重大事故の背景には、29件の軽い事故と300件のヒヤリハット(事故の1歩手前の出来事)があるという法則

会喜での言葉の定義

会喜ではミスが起きたらレポートをあげることになっています(アクシデントの場合は必須です)。

■ インシデント

ミスが起きたが、薬局内で発見し、対処できた事例

■ アクシデント

ミスが起きてしまい、薬局の外で発見された事例

ミス発生からカイゼンまで、今回はリスクマネジメントの観点から会喜ではどのように行っているのかを見ていきましょう。

流れとしては以下の通りです。

ミス発生

↓

インシデント or アクシデントレポート提出

↓

カイゼン報告

ここで注目なのはレポートを提出して終わりではなく、カイゼンまでがセットになっていることです。

当時、入社したばかりの頃の私が驚いたのは、単に思いついたカイゼン策をあげるのではなく、きちんとミスの要因分析を行い、もっとも効果のあるカイゼンを考えるフローがあったことでした。

ミスの要因分析に用いるのが、自治医科大学 河野龍太郎 名誉教授が提唱した医療に特化したP-mSHELLというフレームワークです。

要因分析 P-mSHELL(ぴーえむしぇる)

P:Patient 患者 (病状・心理的精神状態)

m:management 管理 (組織運営・職場の雰囲気)

S:Software ソフトウェア (マニュアル・教育)

H:Hardware ハードウェア (機械)

E:Environment 環境 (作業環境・混雑具合)

L:Liveware 本人 (体調・心理的精神状態・能力)

L:Liveware 本人以外 (コミュニケーション)

ミスがおきたらP-mSHELLに当てはめて、なぜその事象が発生したのかの背景因子を分析します。

例えば、こんな事例

先日、店舗異動したばかりの事務スタッフAさん(入社2年目)

連休明けで薬局内が混んでおり、レセコン入力に奮闘。先輩スタッフも患者さん対応に追われている状態だった。落ち着いたらバス時間を気にしていた患者さんから連絡が…。

お渡ししたお薬は間違っていなかったが、入力間違いが発覚!

P-mSHELLで要因分析

P: 患者=急いでいる患者さん

m:管理=異動してきたばかりの職員に対応をまかせていた

S:ソフトウェア=昨日教えた伝えたばかりだった

H:ハードウェア=レセコン入力の色分けなど店舗間で違った

E:環境=薬局内が混雑している

L:本人=店舗異動したばかりの若手スタッフ

L:本人以外=先輩も患者さん応対に追われていた

要因分析をすると一つのミス(入力ミス)についても多数の背景因子が関わっていることがわかります。

P-mSHELLではL(本人)と mSHELが、かみ合っていないからミスが起きると考えます。L(本人)を大きくすることは限界があるので、mSHELをL(本人)に寄せるようにすることが重要です。

カイゼン 4-STEP/M (ふぉーすてっぷ/えむ)

要因分析を済ませたら、今後そのようなミスが起きないように対策(カイゼン)を考えます。

カイゼンについてもフレームワークが用意されています。

■ 4つのM

STEP1:Minimum Encounter (回数を減らす→やめる)

STEP2:Minimum Probability (確率を減らす)

STEP3:Multiple Ditection (エラー検出できる回数を増やす)

STEP4:Minimum Damage (エラーが起きてもダメージを減らす)

医療分野において、ヒューマンエラーによる影響を低減するための対策を考える時に用いられる手法です。

4STEP/Mを実行レベルまで分解すると以下のスライドのようなエラー対策に分けられます。

より上流の対策が効果があるといわれています。

例えば、処方箋を転記するという作業でミスが発生した場合は、対策としては「転記をやめる」といった対策が一番効果が大きいです。

一つの要因に対して、1→11までの対策を考えます。

各々の対策についてはここでは割愛しますが、なるべく効果の大きい1-3の対策ができないか検討します。

詳細はこちらで確認してください

考えやすくするために以下のようなシート(縦軸にP-mSHELL、横軸が4STEP/Mになっている)を使う場合もあります。

このようにして一つのミスについて、P-mSHELLを用いて要因分析をおこない、対策を4STEP/Mで考えます。

レポートの提出

要因分析、対策の検討が終わったらレポートの提出です。

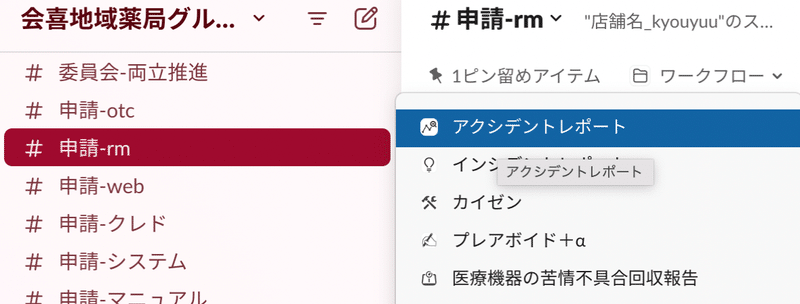

会喜ではレポートの提出はすべてSlackのワークフローに入っているので、「申請-rm」のチャンネルから投稿し、全店舗で事例を共有しています。

Slack: #申請 −rm → ワークフロー → 各種レポート

実際にカイゼンを考えてみよう!

ここまで書いてみましたが、なんだかよくわからない方も多いと思います。

理解を深めるため身近な事例についてP-mSHELL → 4STEP/Mで考えてみましょう!

新婚薬剤師 I君のケース

アクシデント内容:「不要なお弁当を妻に作らせてしまった」

みずき薬局では月1回お弁当デーがあります。

その日はお弁当を持ってこなくていいのですが、I君は前日奥様に「お弁当はいらない」と伝えわすれてしまいました。

翌朝、奥様は必要のないお弁当を作ってしまい、激おこ。

平和な夫婦関係に不穏な空気がながれます…。

今後、このようなことが一切起こさないようにするため、至急カイゼンが必要となりました。

この事例の最適なカイゼン案を考えましょう!

まずは、P-mSHELL

P: 相手(奥様)=日々家事での疲労があり、コミュニケーション不足

m:管理=弁当が必要かの管理体制がない

S:ソフトウェア=会社からの周知の不十分

H:ハードウェア=物理的なツール(リマインダーなど)の不足

E:環境=家事が忙しい

L:本人=仕事で疲れていた

L:本人以外=職場の情報が共有されていない

続いて4STEP/M

STEP1:Minimum Encounter (回数を減らす→やめる)

弁当が不要と伝えなくても良くするため、月1回の「お弁当デー」の前日に、従業員に対してリマインダーを送るシステムを導入する。

STEP2:Minimum Probability (確率を減らす)

家庭内で使用できる「お弁当デー」専用のカレンダーやホワイトボードを導入し、事前に確認する習慣を作る。

STEP3:Multiple Detection (エラー検出できる回数を増やす)

家庭内で情報を共有するだけでなく、出勤前にもう一度確認できるようにするため、スマートフォンのリマインダーやアラームを設定する。

職場でも前日の朝礼時に「明日はお弁当デーです」と再確認する仕組みを導入する。

STEP4:Minimum Damage (エラーが起きてもダメージを減らす)

お弁当が不要な日に作ってしまった場合でも、そのお弁当を有効活用できる方法を提供する(例えば、職場で他の従業員とシェアする、後日食べるために保存するなど)。

ハシモトからのカイゼン提案

STEP1 :やめる

「奥様にお弁当を作ってもらうのはやめる!」です。(毎日奥様にお弁当を作ってもらうなんて羨ましすぎるぞ、弁当なんて自分で作れ、自分で!)

これで今後二度とお弁当でのトラブルはなくなりますね。めでたし、めでたし…?

最後に

人間はだれでもミスを起こします。起こってしまったミスはしょうがないです。それを今後おこらないように対策することがとっても大切です。

ミスを起こした本人の責任にするのではなく、店舗全体、組織全体の問題とらえて仕組みで解決できるように考えるようにしましょう。

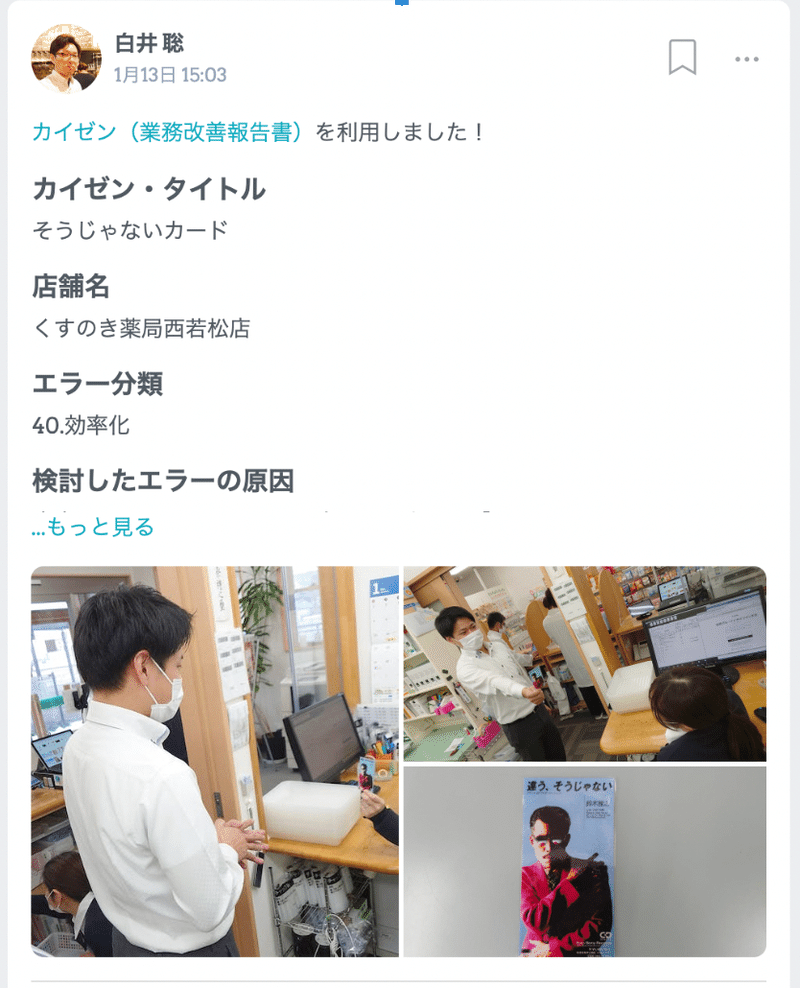

よいカイゼンは半期に一度「No.1カイゼン」で表彰されます!

次回は、2023上期の「No.1カイゼン」の発表です。お楽しみにー!

おまけ

個人的に大好きなカイゼン...

話をしていて、本題と違う話をした時に登場する「そうじゃないカード」