趣味を仕事に活かす

皆さん、こんにちは。

けやき薬局の馬場(き)です。

東原編集長からリクエストされたので、「仕事術」について書きます。そんなたいそうなことはしていないので、参考になるかは分かりません。

あれ?仕事術ってなんだ??

編集長から依頼されて快諾したものの、「忍法◯◯の術」といった類ものは会得していないので困ってしまいました。

OK, Google 仕事術って何?

「仕事術とは、より少ない時間や人員、コストでより高い成果を出すための工夫のことです」

工夫ね!工夫で良いんだ!

なので、仕事上で工夫していることを書きたいと思います。

ただ、仕事上の工夫やテクニックについて途中まで書いたのですが、すさまじくありきたりで全く面白くなかったので、「趣味を仕事に活かす」というまとめ方にしました。

What are my interests?

私の趣味は、「居合道」です。一応、全日本剣道連盟の居合道五段を頂いています(六段は去年落ちたので今年再挑戦します😂) 19歳で入門して、気がつけば下手くそながら20年やってますね。。

ほかは半分仕事ですけど、プライマリ・ケアとEBMが好きです。会津若松ではあんまり流行らないので、社内でのプライマリ・ケアの布教活動中です。笑

趣味は仕事に活かせるのか?

趣味で得た知見や考え方は、仕事に活かせるというのが私の密かな持論です。笑 どの程度使えるかは人によると思いますけど、趣味に勤しむことは仕事にも人生にもポジティブだと思いますよ。

では、私が仕事に活かしている趣味で得た知見を仕事術としてご紹介しましょう(他にもあるけど紙面の都合で省略)。

守破離

Outcome

私の考え方のベースになっているものなので、単語の紹介→仕事での活用の順に紹介しますね。

1️⃣ 知って得する単語 【守破離】

突然ですけど、「守破離」って知っていますか?

日本の芸事における学習様式や習得過程や師弟関係、あり方を表した言葉ですね。教わった通りにできるように型を習得する「 守 」、習得した型に対して自身の経験や他流派の考え方などを踏まえて模索・研究する「 破 」、型の背景や考え方を体得し型に囚われず自在に何でもできる段階の「 離 」の3段階があります。

■ 型とは?

武道や芸事で言う場合の型とは、ある一定の思想・価値観に基づいて作成され、継承されている一連の動作や行動様式の事を指します。

過去に天才、名人と言われた超一流の人が、自分の会得した物を後進に伝えよう、もしくはそのお弟子さん達が師匠の業前を後世に残そうとして成立する事が多いようです。

■ 型はなぜ必要なのか?

結論から先に言うと、型を学ぶ事の学習効率がとても良いからです。

学習前提で作られている

型の成立背景が、後進の育成や名人の技能の保存にありますので、初級者用→中級者用→上級者用と段階を追って習得できるように構成されている事が多いです。

型の作成者はだいたい一流人

型の成立背景から、型を作った人はだいたい一流の人であり、型にはその人が会得して伝えたいエッセンスが溢れています。自分で試行錯誤するより、上手い人に習った方が上達は早いですよね。

型を用いた指導方法が確立している

型はだいたい人づてに伝わりますので、それと一緒に教え方や心構えといったものも伝わっており、それが途絶えなかったからこそ現代に伝わっているので、指導実績が豊富です。

■ かたなし・かたやぶり

「型」という文化が日本では一般的なので、耳にしたことがある単語かも知れません。以下に基本を押さえて型を身に着けるかが重視されていた日本の文化性が垣間見える様に思います。

Bad Word

「基本がなっていない」「ざまぁない」とディスる時に使う言葉ですね。

かたなし(形なし)

1 本来の形を損なうこと。跡形のないこと。また、そのさま。

2面目を失うこと。さんざんなありさまとなること。また、そのさま。台無し。

Good Word

こちらは枠に囚われない行動に対する褒め言葉ですね。定形様式がある所に対して、あえて崩す、外す格好良さがあるんでしょう。

かたやぶり(型破り)

一般的、常識的な型や方法にはまらないこと。また、そのようなやり方であるさま。

1️⃣' 薬局業務やビジネスにおける 【守破離】

では、我々の薬局における仕事について「守破離」を考えてみましょう。守破離を意識することで、ビジネススキル、薬剤師スキルも向上しやすくなると思います。学習・習得に関する仕事術ですね。

■ 仕事における型とは何か?

基本となる行動のベースになるものは?と考えると沢山ありますよね。

業務マニュアル

日常の決まった流れで行うルーチンワーク

接客・接遇方法

一般常識、一般的なマナー

新人研修でやるような内容(薬学部のOSCEなども)

ガイドラインや標準療法

といったことがありますね。割と決まった形を遵守することが心地良かったり、機能的だと感じる場面は多いのではないでしょうか?

■ 仕事における「守」

まず何かを初めて行う場合は、基本とされる仕事の仕方や知識を教えられるがまま身に着けましょう。素直な良い子でOKです。正直この段階で創意工夫は要らないです。

例外は指導する人が残念な場合です。その場合は教わるだけ無駄ですので、教えてもらう人を変えましょう

「自分は優秀だ」という自負のある人へ

別にやらなくても良いとは思います。

しかしながら、「優秀」に該当する人は上位5%だと思いますので、大部分の人は該当しないです。該当する人も基本を押さえたほうが学習効率が良いので、通常の人が1年掛かる様な工程を短縮して3〜6ヶ月くらいで基本を完璧に身に付けて次の段階に行く事をおすすめします。(優秀ならそのくらいできるでしょ?)

薬剤師さんへ

薬剤師の薬物治療の知識も添付文書、インタビューフォーム、各種参考書、ガイドラインと基本を押さえて学びましょう。いきなり英字論文を読んでも背景知識が足りないと学習効率が悪いです。

標準療法が、過去の一流の医療者が確立してきた一昔前の最先端かつ生き残ってきた治療法ということが理解ができるくらいは勉強してくださいね。

新しいシステムを使う方へ

最近のシステムは多機能なので、最初つまづきやすいです。その反面カスタマーサクセスのための公式で用意しているサポートサイト等が充実しているので、キチンと取り扱い説明書を読むことをおすすめします。

https://support.ta.kingoftime.jp/

公式の情報を調べればだいたい分かりますし、調べても分からないことはオンラインサポートなどを受けると解決することが多いです。

■ 仕事における「破」

ある程度仕事ができるようになったら、やっている仕事の背景や理由、考え方などを理解して人につらつら説明できるようになりましょう。「なぜその仕事がそのやり方で、そのタイミングでする必要があるのか?」を説明できない人は、まだビギナーです。基本の押さえ方が足りないので、再学習をおすすめします。

もし出来そうなら小さな改善をしてみたり、後輩に指導してみてふりかえりをするのも良いかも知れないですね。

自分で調べる力も付いていると思いますので、何でも先輩に相談せず、自分で調べて解決したり、人と相談してwin-winな解決策を考えたりすると、実力が伸びると思います。

■ 仕事における「離」

周囲から信頼されて、その企業の名前を背負っても恥ずかしくない仕事ができる人だと思いますので、今の仕事をより良い物にできるように創意工夫をしましょう。

その段階の人に求められている事は、従順に作業をすることではなく、自分の頭で考えて、仕事の型をより良くしていき、周囲へ波及させることです。

薬局のサービスについても、敢えて基本から外れるような事(例外処理)をして、サービス向上の次の一歩を刻んで見ると良いかも知れません。薬局への期待を良い意味で裏切る事が、サービスへの感動だったりファン作りに繋がると思います。

型を知った上で破ることの格好良さ、粋な仕事ぶりをぜひ見せつけてください。それがオンリーワンな仕事に繋がると思います。

■ この辺の考え方は人事制度にも

守 ・・・ P1

破 ・・・ P2

離 ・・・ P3

と勘の良い人なら分かりますよね?

こういう学習過程があると認識しているだけで、葛藤も減りますし、学習効率も上がります。ぜひ人事制度の求める事を理解して、うまく活用して頂けると嬉しいです。

2️⃣ 知って得する単語 【Outcome】

武道用語で長くなっちゃったので、EBMから1つ「Outcome」についてもサラッと触れてみます。

アウトカム

一般語としては,結果,成果という意味であるが,臨床疫学の分野では臨床的結果という意味で用いられる.具体的には,検査結果であったり,何らかの疾患に罹患する,もしくは治療の結果容態が改善する,ということを指す.

薬の臨床試験だと、薬の患者さんへの効果を測定するための指標がアウトカムですね。

👆のお兄さんに、前職在籍時にEBMの概念を教わった時は衝撃でした。

■ Outcomeの分類

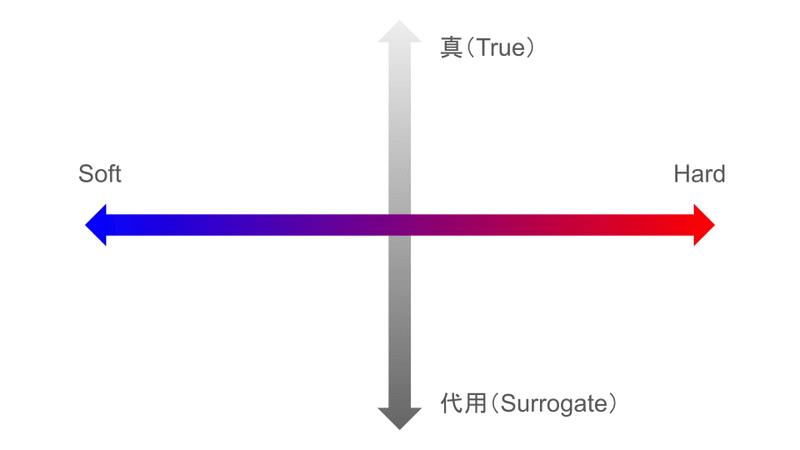

Outcomeの分類は2軸あるよーとよく言われるようです。

■ 真のアウトカム⇔代用のアウトカム

すごく重要か、そこまで重要じゃないけどしょうがないから設定しているか?の違いですね。

真のアウトカム

患者さんが本当にほしい結果で、生活や生命に直結するようなものですね。

Death(生死)、Disease(罹病)、Discomfort(自覚症状)、Disability(身体機能の障害)、Dissatisfaction(不満足)、Destitution(費用)

代用のアウトカム

真のアウトカムが測定しづらいので、検査値など測定し易いものを代わりに追跡することにした場合のアウトカムです。代用のアウトカムの改善=真のアウトカムの改善、とならない事があるという点に注意が必要です。

血圧、コレステロール値、体重、眼圧、血糖値、尿酸値、etc

■ Hard ⇔ Soft

判断が人によってばらつきやすいか、ばらつきにくいかという軸です。

Hard Outcome

人によって判断がばらつきにくいアウトカムです。

死亡数、生存期間、検査値、所要時間、薬剤数、処方履歴、etc

Soft Outcome

人によって判断がばらつく可能性のあるアウトカムです。

入院、受診回数、アンケート調査、日記、etc

■ Outcomeで評価が明確になる

Outcomeを設定するのは、ある行動・行為・施策を行った場合の結果をどう評価するのか?という点が明確になるからです。

なにかのコスト(手間・お金・時間)を投入すると何かしらの結果(Output)は出るんですけど、それが実際に望む結果(Outcome)を改善するのか?という点を明確にすることで、効果測定を行うために必要な考え方です。

また、先に書いたような軸でアウトカムを分類することで、重要度の並び替えがしやすくなり、意思決定に役立ちます。

例)血圧の薬を飲む場合?

<期待されるアウトカム>

血圧が下がる、より健康になる、健康診断で指摘されなくなる、死亡率が下がる、脳卒中などの発症率が下がる

<重要度で並び替えた場合の例>

① 死亡率が下がる

② 脳卒中などの発症率が下がる

③ より健康になる

④ 健康診断で指摘されなくなる

⑤ 血圧が下がる

2️⃣’ 薬局業務やビジネスにおける 【Outcome】

では、そのアウトカムを日頃意識することで何か良い点があるのか?を考えてみたいと思います。クリティカルな考え方や実効性のある施策を打つための仕事術ですね。

■ Outcome志向のすすめ

日常業務をしていると「何のためにやっているのか?」がぼやけ易いですし、目標を立てたりの作業も一般的な落とし穴として「手段の目的化」が起こりやすいので、注意が必要だと思います。

そんな時に有効なのが、Outcome志向ですね。

「自分が行動することで、期待する状態は何か?」「期待する状態を達成するために重要なことは何か?」を常に念頭に置いて議論したり、計画を立てたり、業務に勤しむとよいと思います。

■ 業務の目標設定なども同じ

良く目標を立てる時に「何を目標にしたらよいか分からない」と言われることが多いですが、これも同じです。

目標 Outcome

↓

指標 代用のOutcome

↓

介入 日々の業務でやること

とすればシンプルに立てられると思います。

まとめ

以上、趣味で得られた知見は仕事に活かせるというお話でした。

皆さんもぜひ仕事の他に趣味を持って、ぜひ楽しい人生をお送りください。QOLを自分で上げていきましょー